Perubahan Mental Model Upaya Peningkatan Mutu: Dari Tahun 1980an ke Tahun 2020an

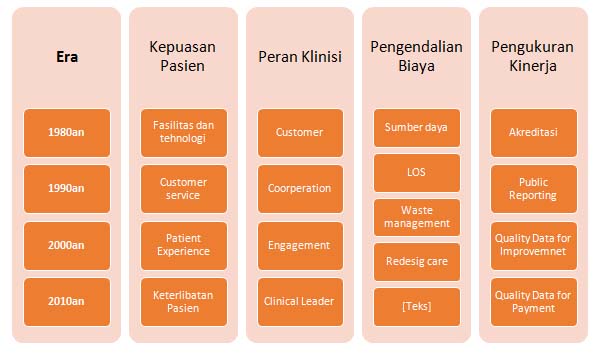

Maureen Bisognano, President and CEO Institute for Healthcare Improvement dari USA mengingatkan bahwa para pemimpin dalam bidang pelayanan kesehatan seharusnya telah menggunakan cara berpikir yang berbeda dari cara berpikir tahun 1980an, dia menjelaskan perubahan cara berpikir yang terkait dengan kepuasan pasien, keterlibatan klinisi, pengendalian biaya dan pengukuran kinerja.

Pada tahun 1980an, isu kepemimpinan di dalam pelayanan kesehatan tentang kepuasan pasien terkait dengan upaya peningkatan fasilitas dan tehnologi, kemudian bergeser ke peningkatan customer service pada tahun 1990an dan lalu tahun 200an ke peningkatan pengalaman pasien (patient experience). Sedangkan pada saat ini (tahun 2010an) mengarah ke keterlibatan pasien dan keluarga dalam pelayanan kesehatan.

Mencermati hal tersebut mau tidak mau memang diakui bahwa di Indonesia perkembangan isu kepuasan pasien masih terjadi di ke 4 area tersebut. Sebagian RS banyak yang masih dalam "era tahun 1980an" (dan memang mungkin masih memerlukan tahap tersebut), hal ini terlihat dari RS yang baru mengandalkan upaya peningkatan kepuasan pasien dengan menambah fasilitas dan juga tehnologi, misalnya memberikan fasilitas kamar super mewah bagi kelas VIP, menyediakan layanan pendaftaran melalui website ataupun telefon dan sebagainya termasuk mengadakan survey kepuasan pasien melalui kuesioner.

Sangat sedikit RS yang telah berupaya meningkatkan pengalaman pasien saat mendapatkan layanan kesehatan, hal ini tercermin dari sedikitnya RS yang menggali pengalaman pasien sesaat akan pulang atau sesaat setelah mendapatkan layanan. RS sering menganggap pelayanan yang diberikan telah berjalan dengan baik karena menggunakan sudut pandang manajemen/klinisi RS bukan sudut pandang pasien.

Melibatkan pasien dalam pelayanan kesehatan bahkan lebih jarang lagi dilakukan oleh RS di Indonesia. Pengelola RS dan klinisi sering berpendapat bahwa pasien dan keluarga sulit memahami dan terlibat aktif dalam pelayanan kesehatan, sehingga nuansa "paternalistik" masih cukup kental terasa. RS Indonesia yang bercita-cita menjadi world class hospital (bukan hanya sekedar terakreditasi internasional) perlu benar-benar berupaya memberdayakan pasien/keluarga serta melibatkan mereka dalam pelayanan kesehatan.

Perubahan mental model kedua dalam peningkatan mutu terkait dengan keterlibatan klinisi. Kalau dulu tahun 1980an klinisi sering hanya dianggap sebagai pelanggan (bahkan sering dikatakan bahwa pelanggan ekternal RS ada 2, yaitu pasien dan dokter) kemudian bergeser menjadi klinisi sebagai partner bekerja (sehingga ada MOU antara RS dengan dokter) lalu bergeser lagi pada tahun 2000an kearah upaya meningkatkan engagement para klinisi (ini antara lain dengan melibatkan klinisi dalam penyusunan rencana stratejik RS hingga pengaturan remunerasi para dokter). Pada era 2010an maka isu tersebut bergeser kearah kepemimpinan klinisi.

Clinical leadership meski sudah sering diungkapkan dalam pertemuan/seminar RS di Indonesia, namun semuanya masih dalam tataran konsep, sangat jarang berbagai hal tehnis clinical leadership yang dibahas di pertemuan-pertemuan tersebut telah diterapkan, misalnya penyusunan rencana stratejik RS (termasuk rencana stratejik peningkatan mutu) lebih sering diarahkan oleh manajemen RS (bahkan sering hanya diarahkan oleh isu/aspek keuangan) tidak diarahkan dari visi para klinisi tentang perkembangan dunia kedokteran/keperawatan.

Menjamurnya RS dengan pusat-pusat keunggulan di RS baik RS khusus maupun RS umum ternyata hanya sebatas jargon, tidak benar-benar diarahkan menjadi pusat unggulan. Hal ini sedikit banyak karena hanya mendapatkan arahan dari sisi manajemen RS tidak dari para klinisi. Kadang hal ini sudah disadari oleh manajemen RS namun ternyata untuk mendapatkan perhatian dan keterlibatan klinisi sebagai leader yang juga menentukan arah perkembangan RS juga sulit (sering dengan dalih tidak punya waktu).

Perubahan mental model ketiga terkait dengan upaya pengandalian biaya, sering dikatakan bahwa meningkatkan mutu otomatis akan menurunkan biaya (yang tidak perlu), pada era tahun 1980an upaya pengendalian biaya dilakukan dengan mengelola sumber daya yang dimiliki (SDM, sarana-prasarana, keuangan dsb), kemudian tahun 1990an bergeser ke pengelolaan Length of Stay lalu bergeser lagi menjadi pengelolaan waste (misalnya dengan menerapkan green hospital ataupun lean hospital), pada tahun 2010an isu pengelolaan biaya bergeser kearah redesain pelayanan (redesign care).

Berbagai RS yang telah mempersiapkan akreditasi JCI ataupun KARS versi 2012 tentu telah mengenal cara melakukan redesign pelayanan dengan melakukan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pasien, namun sebenarnya pada era tahun 2010an seharusnya RS sudah mampu melakukan redesign untuk mengendalikan biaya.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tanggal 1 Januari 2014 lalu ternyata tidak disikapi oleh RS dengan merubah/meredesign pelayanannya, pelayanan yang diberikan secara umum masih sama (bahkan sering dikatakakan hanya berganti nama dari pelayanan untuk peserta Askes atau Jamkesmas menjadi untuk peserta BPJS). Padahal seharusnya berlakunya JKN harus membuat RS melakukan perubahan fundamental dalam pelayanan kesehatanya, misalnya memberlakukan sistem remunerasi dokter berdasarkan kinerja (pay per performance) tidak lagi berdasarkan fee for service, mengembangkan manual rujukan antara RS dengan PPK I yang ada diareanya, membuat sistem reminder bagi pasien dan juga klinisi agar tetap dapat mematuhi standar pelayanan klinisi yang telah ditetapkan dan sebagainya.

Perubahan mental model terakhir menurut Bisognano adalah terkait dengan pengukuran kinerja, kalau dulu pada tahun 1980an kinerja hanya diukur sebatas kepatuhan terhadap standar akreditasi (sayangnya di Indonesia masih pada era ini), maka pada tahun 1990an sudah bergeser kepada pelaporan kinerja RS bagi publik termasuk pengukuran kepatuhan terhadap berbagai regulasi, lalu pada tahun 200an bergeser ke penggunaan data sebagai upaya peningkatan mutu (ini sudah dimulai di Indonesia dengan sistem akreditasi yang baru), serta pada tahun 2010an dengan mengkaitkan antara besarnya pembayaran dengan mutu yang dicapai.

Indonesia masih tertinggal jauh untuk isu pengukuran kinerja, seperti disebutkan diatas, kita masih seperti pada era tahun 1980an dimana kinerja RS seperti hanya dinilai dari memenuhi atau tidak standar akreditasi. Meski ada regulasi terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit namun laporan-laporan tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat, bahkan dewan pengawas RS sebagai wakil dari pemilik RS sering kesulitan membaca laporan tahunan RS karena minimnya telaah dari berbagai data yang disajikan. Mengkaitkan antara besarnya pembayaran dengan mutu yang dicapai juga sama sekali belum dilakukan, sebagai contoh tarif INA-CBGs ditentukan berdasarkan regional dan kelas RS yang tidak mencerminkan mutu RS, sehingga RS yang bermutu belum tentu mendapatkan tarif yang lebih tinggi dari pada RS yang tidak bermutu.

Meskipun berbagai contoh yang diungkapkan diatas lebih banyak diambil dari RS namun sebenarnya semua hal tersebut diatas juga berlaku untuk sarana pelayanan kesehatan lain, seperti Puskesmas, praktek dokter mandiri, rumah-bersalin, apotik, laboratorium dan sebagainya.

Berbagai perkembangan mental model tersebut direkam oleh Bisognano selama menjalani kariernya sebagai pengelola RS dan juga saat ini sebagai konsultan RS, meski diambil dari pengalaman negara maju namun setidaknya bagi RS Indonesia yang ingin benar-benar menjadi world class hospital berbagai perkembangan tersebut perlu dicermati, perlu dilakukan lompatan jauh kedepan (quantum leap) bagi RS yang ingin mengejar ketertinggalannya dari era 1980an menjadi ke era 2010an. Selamat ber-quantum leap.

(Hanevi Djasri, Paris 9 April 2014)